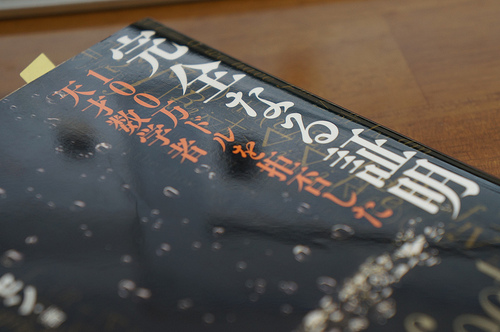

生き抜くのは今日か、未来か -書評- 企業が「帝国化」する

先日のGoogle Reader終了のニュース。

無数にあったRSSリーダーを淘汰し、最後には自身をも淘汰して雑草のみが自生する荒地を残したGoogle。このニュースで私企業が物事を牛耳る「帝国」だということをまざまざと見せつけられました。

本書はそのような「私設帝国」が何故帝国となりうるか、どう帝国と渡り合っていくかを論じています。

頂点と末端

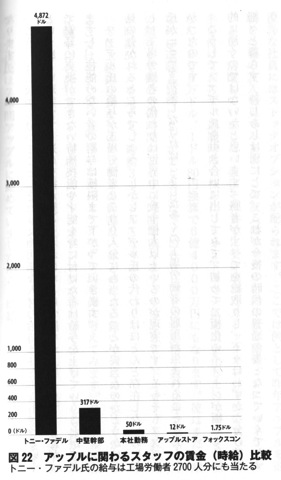

こうした帝国が生み出すのが「格差」。それも同社内での格差。Apple本社で実際にソフトウェアを創造する限られた人間と、その創造物をApple Storeで売りさばく人間。その売りさばくものを形にするフォックスコン従業員。

簡単に「誰でも」できる仕事は超低賃金、限られた人間しかできない仕事は超高賃金という格差が「一つの企業」で起こっていることがわかります。

本書P230より

格差は国の中だけで起こるのではなく、帝国と呼ばれる私企業でも起こっていることがわかります。しかも国のそれより極端に。

もちろんApple以外にも「帝国」と呼ばれる企業の帝国っぷりが紹介されてます。Appleの動向を結構追っている自分にとっては、なんとなく帝国企業の実態は予想できたものの、詳しく具体的な数字で現れるとやはり圧巻です。

そもそもの仕組みを変える方がいいと思うのは僕だけ?

政府よりも資金力を持つ企業がどう自分たちに影響してるかが生々しく伝わってくる本書ですが、最終章では著者が考えるこれからの世界で生き抜く方法を論じています。

確かに能力を磨くことを念頭に置いていれば強く生き残れる可能性は高くなると思います。それは間違いないでしょう。ですが、その生き方には息苦しさを感じざるを得ません。僕のように意識高いフリしてる人間には勝ち目がなさそうに思います。

勝ち抜いた人間の知識と技能が生み出すものの果ては自動化(=機械化)の力だと思うし、人間の入り込むスキはそれ故どんどん狭くなることは間違いないでしょう。中国の人件費が高くなったから次の途上国探しをする的な焼き畑作戦が労働にも押し寄せてきてるイメージです。限界点がいつかきそう。

だからこそ、全人類を同じ土俵に上げる仕組みを見直すべきなのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。

魚が木登りする世界より、猿が木登りする社会の方が高い所にある木の実を採れるだろうし、魚には生きられる分の水があればいい。その水を見ようとしないからこその「危機」だと思うわけです。

意外と近くに生きる術はあるのかもしれません。

目次(Amazon.co.jpより)

第1章 アップルはどうやって帝国化したのか

第2章 帝国の仕組み

第3章 帝国で働く人々

第4章 食を司る帝国たち

第5章 個人情報は誰のものか?

第6章 政府を超える企業たち

第7章 石油依存

第8章 帝国の末端は本当に不幸なのか?

第9章 帝国と付き合う

第10章 ではどうすればいいのか?

関連記事

-

-

真の「勉強上手」が教える、常識にとらわれない3つの考え方 -書評- 勉強上手

世の中には人の数だけ「考え」があります。 僕が「最高に好きだ!」と胸を張って言え …

-

-

イノベーション仕事術 小さな決断で大きな成果を出すために大切な力

竹中式 イノベーション仕事術 posted with ヨメレバ 竹中 平蔵 …

-

-

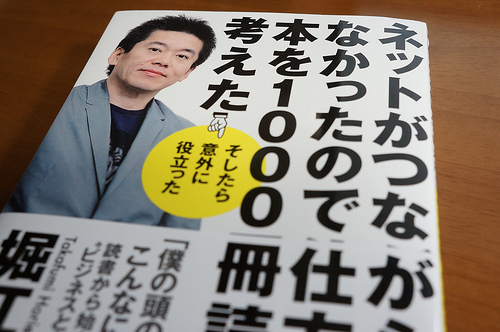

ホリエモンが刑務所で読んだ本を厳選して紹介 – ネットがつながらなかったので仕方なく本を1000冊読んで考えた

約1年9ヶ月、刑務所で服役して出所してきたホリエモンこと堀江貴文さんですが、なん …

-

-

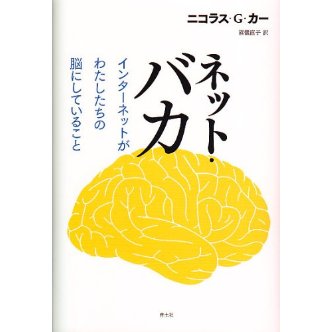

集中したいのにできない人はネット依存症かも – ネット・バカ

「ネット依存症ですか?」そう聞かれると「自分は関係ないよ」と答える人が結構多いん …

-

-

目からうろこの思考法!「WHAT」ではなく「WHY」から始めよ! -書評- WHYから始めよ!

何かを始める時の動機はいろいろあると思うけれど、上手く行くときと行かない時がもち …

-

-

「集中・責任・ジョブズの魂」の3つの環境が今のAppleを作った 「僕がアップルで学んだこと」

最近になってApple本を読んでいるほーくえーす(@hawk_a)です。 今回は …

-

-

たった1畳から作れる 理想の書斎を作るために必要な3つの機能 -書評- あたらしい書斎

理想的な書斎が欲しい。@hawk_aです。 書斎と言えば本棚があって、机があって …

-

-

今回ばかりは耳が痛い…「ムダな努力」の話 -書評- このムダな努力をやめなさい

いつも「刺激的!」と笑いながら読んでいた成毛眞さんの本ですが、今回ばかりは耳が痛 …

-

-

「楽しさ」は「考え」の先にある。世界を歩いて考えよう!

社会派ちきりんの世界を歩いて考えよう! posted with ヨメレバ ち …

-

-

すがたを消した数学者 -書評- 完全なる証明

数学には難問があって、証明した時に大きなニュースになるということは記憶に新しいと …